Météo-France

Les sargasses en Atlantique : Comprendre un phénomène envahissant

20/08/2025

Depuis 2011, des échouements de sargasses se produisent de part et d'autre de l'océan Atlantique, sur les côtes d'Afrique de l'Ouest et des Caraïbes. Nos voisins Antillais en particulier, sont confrontés à ces échouements massifs et subissent de nombreuses conséquences négatives sur le plan écologique, économique et sanitaire. La Guyane est majoritairement épargnée et il est heureusement assez rare de voir ces algues sur nos plages.

Que sait-on des sargasses, leur origine et pourquoi elles ont envahi l'Atlantique tropical depuis plus de 10 ans ? Quels sont les principaux problèmes liés à leurs échouements ? Pourquoi la Guyane est généralement préservée ?

Que sont les sargasses ?

Les sargasses sont des algues brunes appartenant au genre Sargassum. Elles sont présentes dans tous les bassins océaniques mais toutes les espèces de sargasses ne flottent pas à la surface de l'océan.

On distingue en effet deux grands groupes :

- les sargasses pélagiques (flottantes) portées par des flotteurs remplis de gaz appelés pneumatocytes, effectuent tout leur cycle de vie en haute mer. Quand les flotteurs se détachent, l'algue coule.

- et les sargasses benthiques (fixées), qui poussent accrochées à un substrat au fond de l'océan (roches, coraux, coquilles). Sous l'effet de fortes houles, tempêtes ou courants, des fragments peuvent se détacher et flotter temporairement en surface, mais elles dépérissent alors rapidement car elles ne sont pas adaptées à une vie en pleine mer.

Il existe 359 espèces de sargasses (pélagiques et benthiques) mais seules deux espèces pélagiques sont responsables des échouements aux Antilles :

- Sargassum natans

- et Sargassum fluitans

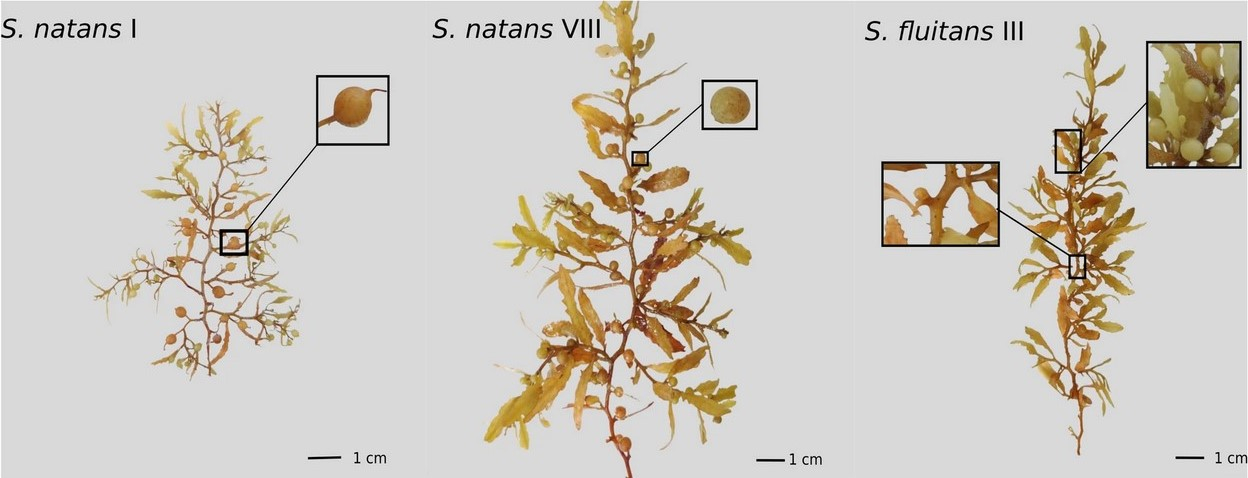

Enfin, trois morphotypes (variantes morphologiques, en fonction de l'aspect, la taille, la couleur, la forme...) de ces deux espèces ont été identifiés dans les Antilles : S.natans I et S.natans VIII et S.fluitans III.

Ces morphotypes se distinguent principalement par la taille de leurs feuilles (appelées lames), la forme de leurs flotteurs, la présence ou l'absence d'épines sur leurs tiges.

En haute mer, ces algues flottantes se rassemblent en agrégats de tailles (quelques mètres à plusieurs centaines), d'épaisseurs (quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres) et de formes variées (filaments, bancs, radeaux) qui peuvent former des structures de plusieurs kilomètres de long.

Ces agrégats voyagent ensuite librement, entraînés par les vents et les courants océaniques.

Leur origine et la cause de leur migration vers l'Atlantique équatorial

Les sargasses sont observées dans l'Atlantique Nord depuis plusieurs siècles, Christophe Colomb fut le premier à mentionner leur présence au XVème siècle, lors de son voyage vers les Amériques. Elles furent également signalées dans le golfe du Mexique au milieu du XIXᵉ siècle.

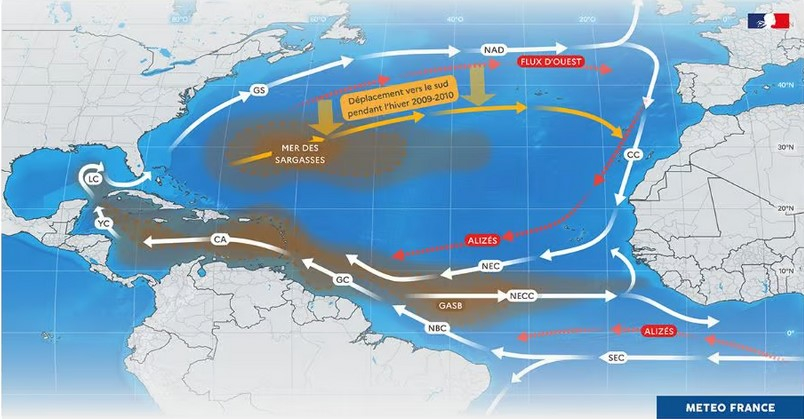

Historiquement, les sargasses étaient confinées dans la mer des sargasses, au nord des Antilles, dans l'Atlantique. Cette zone se trouve au cœur d'un système de courants circulaires, appelé gyre subtropical de l'Atlantique Nord. Les différents courants qui constituent ce gyre agissent comme une barrière naturelle, les masses d'eau tournent en cercle et retiennent les algues au centre de la zone.

Situation des sargasses dans l'Atlantique Nord depuis 2011. Les flèches représentent les courants océaniques de surface (en blanc) ; les vents (en rouge) et le décalage vers le sud des vents et courants depuis l'hiver 2009/2010 (en orange).

Mais au cours de l’hiver 2009/2010, un phénomène climatique exceptionnel (= une NAO1 extrêmement négative, qui correspond à un affaiblissement simultané de l'anticyclone des Açores et de la dépression d'Islande) a fortement modifié la circulation atmosphérique, les vents et les courants de l’Atlantique Nord, permettant ponctuellement aux sargasses de "s'échapper" de la mer des sargasses.

Les vents et les courants se sont en effet déplacés vers l’est et le sud, et ont emporté les radeaux de sargasses jusqu’aux environs du détroit de Gibraltar dans un premier temps (printemps 2010), puis elles ont rejoint l’Atlantique Équatorial dans un second temps. Elles y ont trouvé des conditions favorables à leur croissance (températures plus chaudes, luminosité, nutriments) et ont commencé à proliférer dramatiquement. Dès 2011, une bande quasi- continue de sargasses s’étendait de l’Afrique de l’Ouest jusqu’aux Caraïbes sur plusieurs milliers de kilomètres. Cette nouvelle zone d'accumulation de sargasses dans les eaux tropicales est surnommée "la grande ceinture de sargasses de l'Atlantique". Ce sont ces sargasses qui entrainent des nuisances majeures en s'échouant sur les côtes de la Caraïbe, de l'Amérique centrale et d'Afrique de l'Ouest.

Une population de sargasses subsiste toujours dans leur zone d'origine, la mer des sargasses, mais les eaux y sont très pauvres en nutriments, les algues y prolifèrent lentement et de façon stable, n'entraînant pratiquement pas d'échouements.

Variabilité saisonnière et inter-annuelle

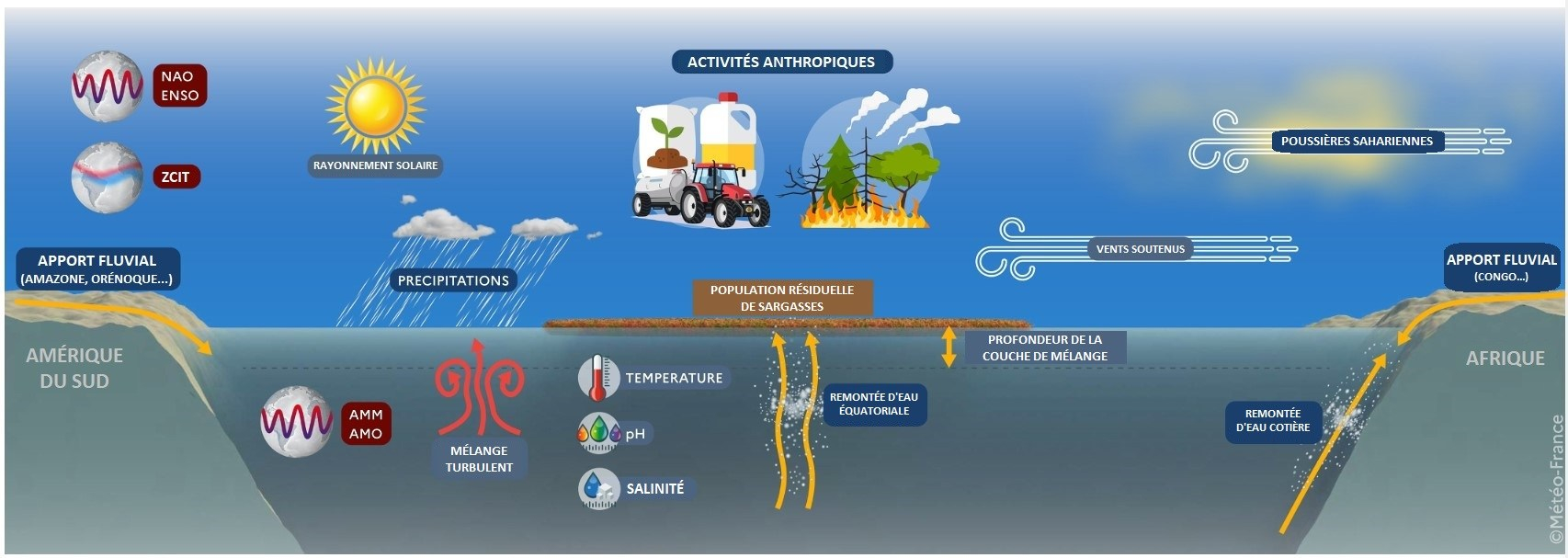

La population de sargasses de l'Atlantique tropical varie tout au long de l'année, mais il existe également une forte variabilité d'une année à l'autre.

À l'échelle saisonnière, leur croissance et leur dispersion dépendent surtout de la Zone de Convergence Inter-Tropicale (ZCIT), des courants océaniques, des apports en nutriments, de la température et bien sûr de l'influence combinée de ces différents facteurs.

En mars-avril la ZCIT, zone où convergent les alizés, va favoriser l'agrégation et la croissance des sargasses. Entre mai et septembre, la ZCIT migre vers le nord, emportant dans son sillage les radeaux de sargasses qui dériveront vers l'ouest ou vers l'est au gré des courants rencontrés en route. Ils finiront par atteindre la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique ou bien les côtes ouest-africaines complètement à l'opposé, provoquant des échouements sur les côtes exposées (aux Antilles, généralement les côtes Est).

Durant toute cette période, la croissance des sargasses est soutenue par divers apports en nutriments (remontées d'eaux profondes riches en nutriments, apports fluviaux, poussières sahariennes...).

La grande ceinture de sargasses atteint une densité maximum entre avril et septembre, avec un pic entre juin et août selon les zones de l'Atlantique Nord. En fin de saison, quand la ZCIT redescend vers le sud, les sargasses sont déjà moins agrégées, la plupart d'entre elles ont été captées par des courants et vont s'échouer ici et là, une partie va se disperser et enfin certaines vont persister au centre de l'Atlantique. Cette population résiduelle de sargasses servira de germes pour relancer un cycle l'année suivante.

Les températures élevées dans l'Atlantique tropical occidental, entre août et octobre, génèrent un stress thermique et pourraient favoriser le déclin des sargasses.

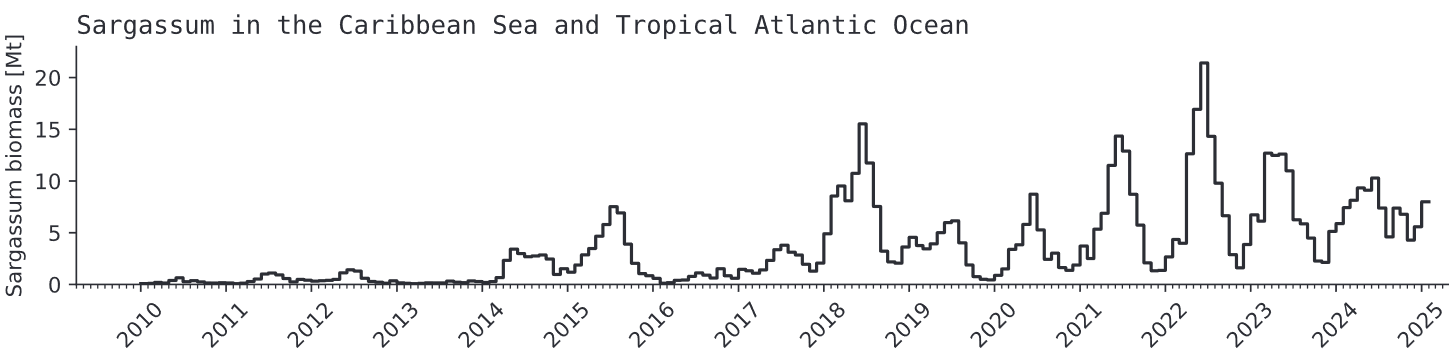

À l'échelle interannuelle, la grande ceinture de sargasses de l'Atlantique connait également de fortes fluctuations.

Les premières proliférations massives se sont produites en 2011, suivies de pics notables en 2015, 2018 et 2022, alors qu'en 2013 il n'y a quasiment pas eu de sargasses.

Évolution mensuelle de la biomasse des sargasses dans l'Atlantique tropical et la mer des Caraïbes (de 100◦O à 0◦E, de 0◦S à 30◦N). Adapté de Jouanno et Al. (2023)

Cette variabilité est liée à de grands modes climatiques de l'Atlantique (des variations cycliques, plus ou moins longues, de températures de surface de l'océan, comme l'AMM2, l'AMO3, l'ENSO4), qui modifient vents, températures et disponibilité en nutriments. Les interactions entre ces modes vont donc fortement influencer les proliférations de sargasses.

D'autres facteurs comme la salinité, le rayonnement solaire ou les précipitations ont aussi un impact mais moins important que les nutriments et la température. Enfin, la concentration des populations résiduelles de sargasses en fin de saison pourrait influencer les proliférations ultérieures.

La dynamique des sargasses résulte donc d'une combinaison complexe de facteurs physiques, biologiques et climatiques, d'une saison à l'autre et d'une année à l'autre.

Des échouements aux conséquences catastrophiques

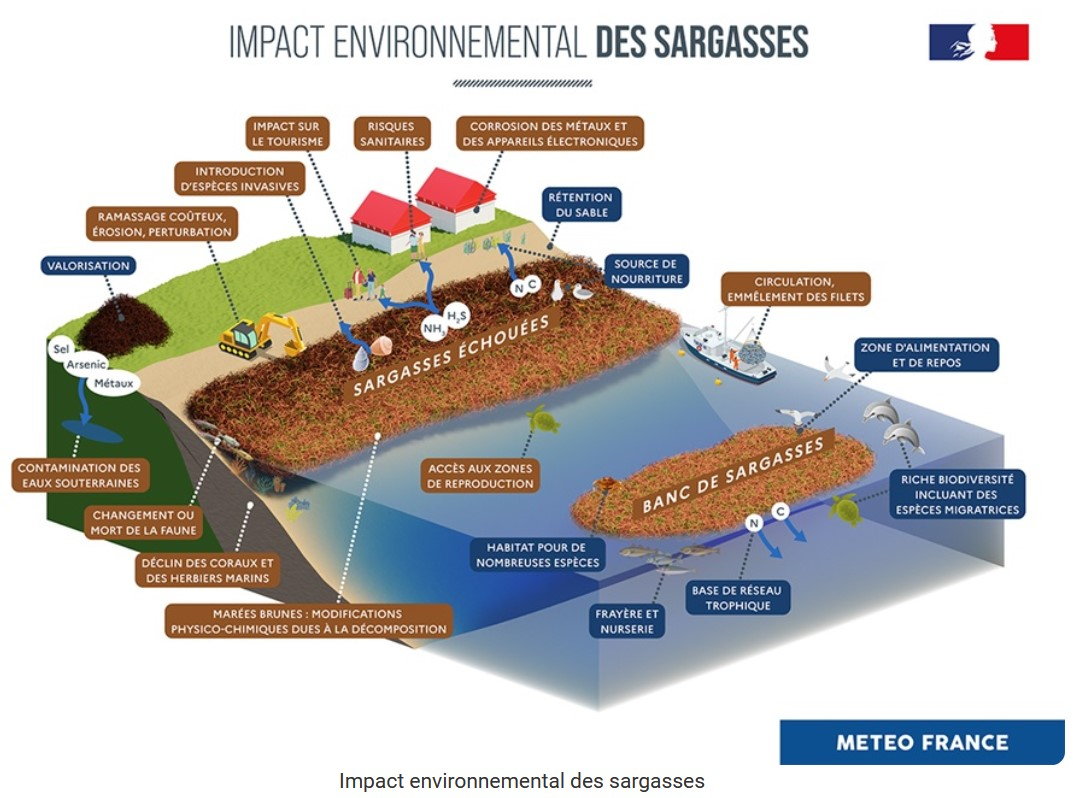

Si au milieu de l'océan, les vastes radeaux flottants de sargasses constituent de véritables oasis de vie ; offrant abri, nourriture et zones de reproduction à une grande diversité d'espèces, poissons, tortues marines, oiseaux, crustacés... une fois échouées sur les plages, ces algues deviennent bien souvent un fléau.

En petite quantité, les échouements ont des impacts mineurs et peuvent même être bénéfiques (nourriture pour certains animaux, source de nutriments et de matière organique pour la végétation, rétention du sable sur les plages...) mais les échouements massifs ont de nombreux impacts néfastes pour l'environnement, l'humain et les animaux :

- Risques sanitaires : Lorsque les sargasses s'accumulent sur les plages ou dans les baies, elles se décomposent et libèrent des gaz toxiques tels que l'ammoniac et le sulfure d'hydrogène ⇾ Peuvent être nocifs pour la santé, odeurs nauséabondes.

- Impacts économiques : Pêche, tourisme (et donc emploi), valeurs des propriétés côtières...

- Dommages environnementaux : Perturbation des écosystèmes côtiers, déclin des herbiers marins et des coraux ainsi que la faune associée, dégradation de la qualité de l'eau, érosion des plages par les actions de ramassage mécaniques, perturbation du cycle de reproduction des tortues...

La Guyane, bien moins concernée que les Antilles

En comparaison avec les échouements massifs que les Antilles connaissent depuis 2011, la Guyane est relativement épargnée. Durant la saison des sargasses, des radeaux sont assez régulièrement observés au large mais les échouements sur les côtes guyanaises sont plutôt rares et localisés (plages de Kourou, Montjoly ou Awala-Yalimapo par exemple).

Cela s'explique par une combinaison de plusieurs facteurs :

- Les courants marins : La majorité des sargasses circulent bien au large de la Guyane, emportées par le Courant Nord-Équatorial (voir NEC sur carte vue précédemment avec courants) vers l'ouest puis vers le nord en direction des Antilles (notamment). Des radeaux se rapprochent tout de même parfois de la Guyane mais ils sont alors évacués vers le Nord-Ouest, par le courant des Guyanes. Ce courant côtier débute à l'embouchure de l'Amazone et longe tout le plateau des Guyanes jusqu'au Venezuela ; rapide et puissant, il fait office de barrière naturelle limitant sérieusement les échouements de sargasses.

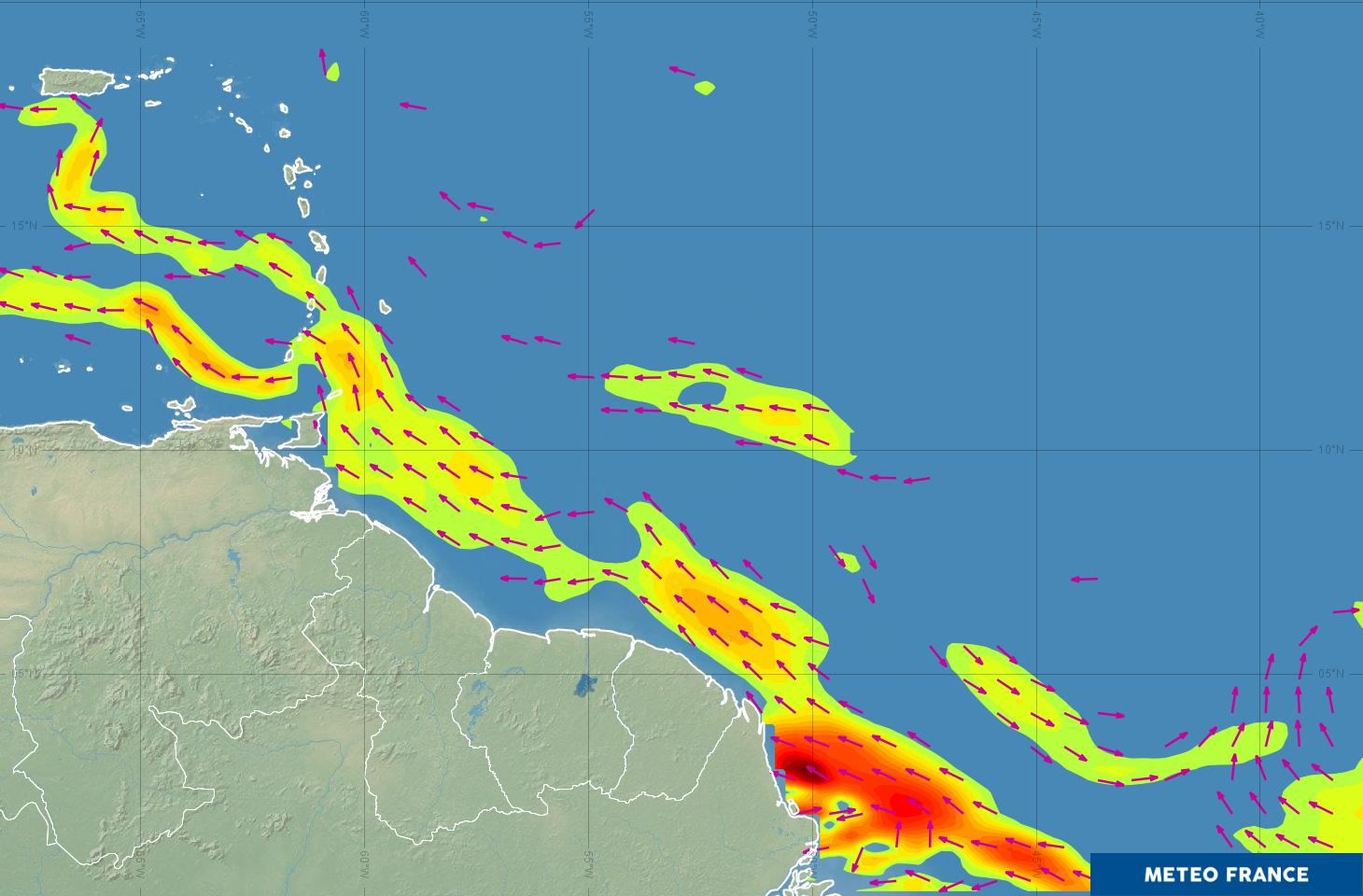

Représentation du courant des Guyanes - Courant moyen (24h) de surface - Observation satellitaire GlobCurrent (Dimanche 29 juin 2025 à 12h UTC) - Courants seuillés à 0.5 m/s

- L'orientation de la côte : Celle-ci est relativement rectiligne et elle est parallèle au courant des Guyanes, cela limite les zones d'échouements possibles.

- Les bancs de vase constituent généralement une protection pour le littoral.

- Débit important de l'Amazone : Au niveau de son embouchure, l'Amazone repousse les sargasses vers le large.

Malgré ces différents facteurs qui constituent une "protection naturelle", il peut y avoir des échouements ponctuels sur le littoral guyanais mais ils restent rares et dispersés, sans commune mesure avec la situation aux Antilles.

Météo-France Guyane réalise des bulletins de prévision d'échouements de sargasses de façon hebdomadaire.

Lexique :

NAO1 : North Atlantic Oscillation / Oscillation Nord Atlantique

AMM2 : Atlantique Meridional Mode / Mode méridional de l'Atlantique

AMO3 : Atlantic multidecadal Oscillation/ Oscillation Multi-décennale de l'Atlantique

ENSO4 : El Nino Southern Oscillation / Oscillation Australe El Nino